AWA KOYORI Series

光と紙が織りなす新しい空間美

伊部京子は、1960年代から和紙を素材とした芸術表現に取り組み、既存のカテゴリーにとらわれない「和紙造形」という新しいジャンルを切り拓いてきました。彼女の活動は、2次元平面作品、屏風、舞台装置、大型インスタレーション、パブリックアート、日用品に至るまで多岐にわたります。国内外の美術館や劇場での実績も豊富で、和紙の可能性を現代に再定義する存在として国際的に評価されています。

AWAブランドは、伊部のこの芸術的探究を継承し、阿波和紙の繊細な素材感と構造美を最大限に活かしながら、現代のライフスタイルに調和する照明器具として昇華させています。伝統と革新が交差するこのシリーズは、住まいや商空間に「光の彫刻」とも言える独特の存在感をもたらします。

和紙

自然、歴史、美を宿す素材

和紙は、単なる「紙」ではありません。それは日本の自然と共に育まれた文化の結晶であり、時代を超えて生き続ける確かな素材です。AWA KOYORI Seriesに使用される和紙もまた、1300年の歴史を持つ阿波和紙を起源とし、光と空間に豊かな詩情をもたらします。

自然素材から生まれる和紙ならではの唯一無二の質感

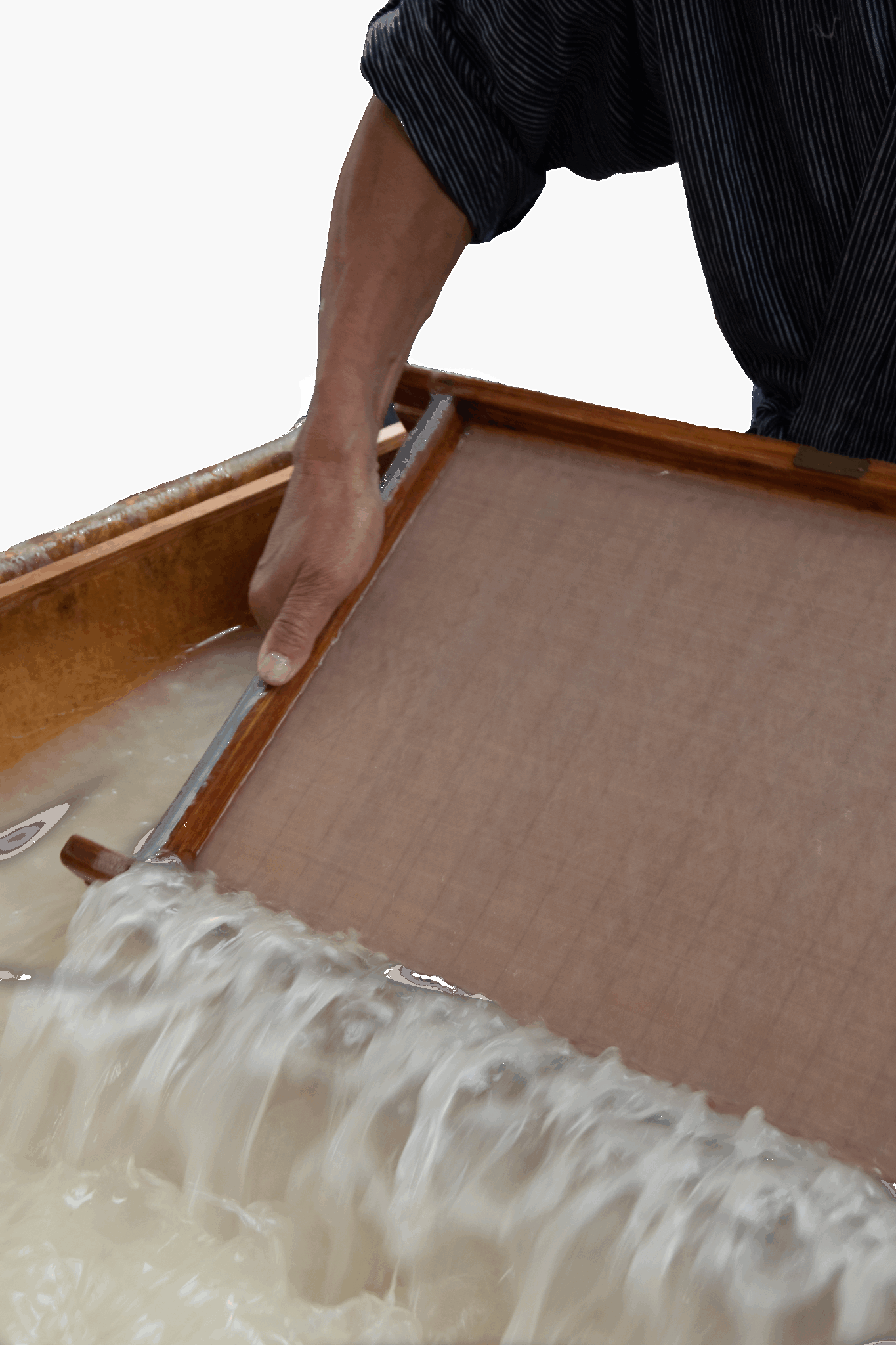

和紙は、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物の靭皮繊維を主な原料とし、化学薬品を使わずに手作業で造られます。そのため、自然の風合いや繊維の個性がそのまま紙面に現れ、使うほどに味わいが増していくのが特徴です。現代の大量生産された木材パルプ紙とは異なり、薄くても非常に丈夫で、耐久性に優れています。

環境にやさしい循環型の素材

和紙はその製法自体が環境にやさしく、持続可能な未来にも適した素材です。自然素材をそのまま活かし、製造時にも化学薬品を使用しないため、廃棄しても自然に還るオーガニックな特性を持っています。さらに、使用済みの和紙を再度繊維に戻して漉き直すことができるため、リサイクルやアップサイクルにも適しています。

アーティスト・伊部京子は、古文書や村の記録といった、もともと廃棄されるはずだった紙に新たな命を与える作品を多数生み出してきました。和紙はその手によって、単なる素材を超え、「時の記憶を語る紙」へと生まれ変わるのです。

生き続ける紙の美しさ

和紙の魅力のひとつは、その柔らかな透過性と、経年変化によって深まる風合いにあります。AWA KOYORI Seriesの照明器具はこの特徴を活かし、時とともに空間にやさしく寄り添いながら、美しさを増していくよう設計されています。

光が和紙を透過するとき、そのわずかな繊維の陰影が空間に奥行きを生み、穏やかな時間の流れを感じさせてくれます。まるで呼吸するかのように、暮らしの中を静かで豊かなに演出します。

阿波和紙

AWAのあかりへ

阿波和紙(Awa Washi)は、日本の徳島県で1300年以上にわたり受け継がれてきた伝統的な手漉き和紙(てすきわし)です。その起源は8世紀の奈良時代に遡り、当時この地域に住んでいた阿波忌部氏(あわいんべし)という氏族が、麻(あさ)や楮(こうぞ:和紙の主要な原料となる植物)を栽培し、紙の製造を始めたと伝えられています。平安時代(794~1185年)には、阿波で造られた紙がその品質の高さから天皇に献上されていました。

江戸時代に入ると、1585年に徳島藩を治めた蜂須賀家政(はちすか いえまさ)が楮の栽培を奨励し、和紙産業の発展を強く後押ししました。さらに18世紀初頭の享保年間(1716~1736年)には、藩の保護政策の一環として専売制が導入され、阿波和紙は全国的に知られる存在へと成長しました。

阿波和紙の特筆すべき点は、その優れた耐久性と柔らかな質感です。非常に薄くて軽いにもかかわらず、水に強く、破れにくく、何百年にもわたって保存可能です。実際、奈良の「正倉院(しょうそういん)」と呼ばれる歴史的な宝物庫には、1300年前の和紙が現在も良好な状態で保管されています。

このような強さは、楮や三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)といった植物の長く丈夫な繊維を使用し、化学薬品を一切使わず、伝統的な方法で一枚一枚丁寧に手漉きされているからこそ実現されています。繊維が複雑に絡み合うことで、和紙は驚くほどしなやかでありながら、非常に永持ちするのです。

AWAの照明がつくる空間

AWA KOYORI Seriesの照明は、空間の「余白」に語りかけるように存在します。高い透過性を持つ和紙を通して放たれる光は、目に優しく、壁や天井に柔らかなグラデーションを描き出します。静かで詩的な雰囲気を醸し出しながら、現代的なインテリアにも伝統的な和の空間にも美しく調和し、設置する場所に応じて多彩な表情を見せてくれます。

その空間は、ただの明るさではなく、記憶や感情に働きかける「光の体験」となります。AWAは、単なる照明器具ではなく、空間と人をつなぐ詩的な存在として、静かにその場の空気を変えていきます。